L'aventure du Shaolin Cowboy représente l'oeuvre de toute une vie pour l'artiste Geof Darrow. A échelle de père fondateur (d'une esthétique, d'un style, d'une direction artistique reprise en cœur par toute une génération de dessinateurs studieux), le cowboy silencieux, affamé, solitaire, disciple du Bouddha, synthétise tout le travail et l'originalité de celui-ci qui aura, pendant un long moment, conçu son propre parcours comme une occasion de rendre hommage à ses propres idoles. L'idée même du Shaolin Cowboy (ou de son ancêtre, Bourbon Thret, une première "version" qui aurait grandement besoin d'être rééditée dans le présent) marche dans cette optique.

Fan de cinéma d'action asiatique et de western spaghetti, de mangas, de films de monstres géants, de comics, de Jack Kirby et de Moebius, de George Miller et de Katsuhiro Otomo, Darrow va fusionner l'ensemble de ses obsessions personnelles dans un personnage susceptible de servir de servir de réceptacle abstrait à cet étrange tourbillon. Et pour celles et ceux qui n'auraient toujours pas décidé d'attaquer ce projet bien particulier, on pourrait résumer le Shaolin Cowboy en quelques mots. Imaginez un héros anonyme, dont le physique évoque celui de l'acteur Shintaro Katsu du film Zatoichi (un célèbre guerrier aveugle du cinéma japonais), qui traverse un immense désert. Le personnage se déplace sans bruit dans cet environnement, généralement assez sale, gorgé de déchets en tout genre, jusqu'à ce qu'un adversaire vienne à sa rencontre. Il pourra s'agir d'un monstre, d'un animal savant, d'une troupe de zombies, d'un groupe de néonazis... Le Shaolin Cowboy s'engage alors dans un combat, qui occupera l'essentiel des numéros de chaque série, avec un minimum de dialogues, ou bien encore, des dialogues ouvertement tirés par les cheveux.

Virtuose du dessin, Geof Darrow emprunte le désert de Mad Max, la figure de "L'Homme sans Nom" de Sergio Leone, les artistes martiaux des films de Hong Kong et du Japon, le bestiaire de la Toho, le sous-texte punk et politique des oeuvres de Métal Hurlant, et diffuse toute son énergie dans ce monde étrange. Où les vilains sont trop bavards, et où le héros demeure chaque fois très silencieux. Les affrontements du Shaolin Cowboy sont longs, parce que le dessinateur conçoit le moindre de ses projets comme une scène d'action en séquences. Une façon pour cette machine de guerre de bander les muscles, de triturer le découpage, et de donner à chaque case l'impression d'une toile épaisse, généreuse et chargée. En somme, un plaisir graphique qui résume toute la mentalité de son créateur, produit d'une culture mixte et d'une obsession invariable pour le dessin, l'humour, la satire.

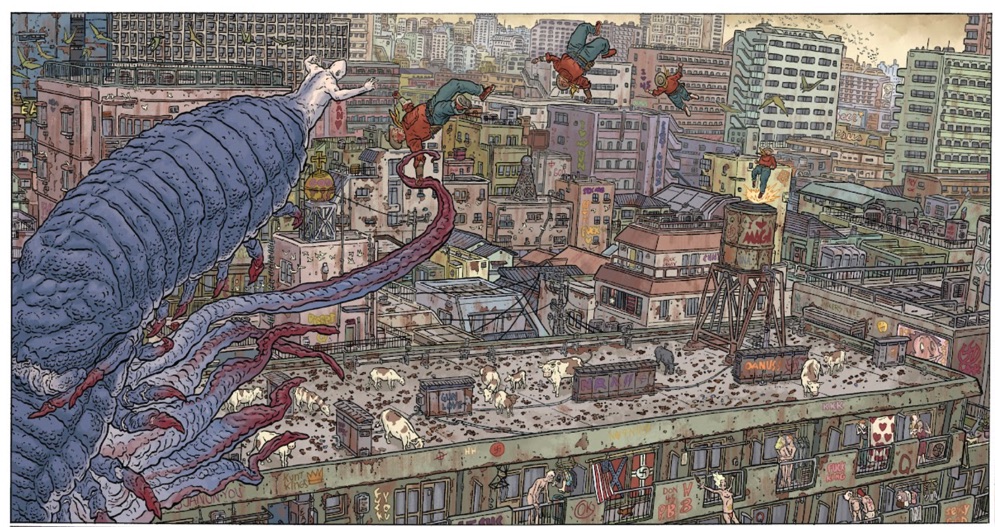

Evidemment, au-delà du texte, la série s'apprécie au premier plan comme une nouvelle leçon de dessin de la part d'un géant toujours en grande forme. Et quelle leçon. Si l'influence de Geof Darrow est aujourd'hui assez établie - au point d'être devenue un convention pour toutes celles et ceux qui seront passés dans son sillage (Frank Quitely, Nick Pitarra, Juan Jose Ryp, etc) - celui-ci semble avoir mis un point d'honneur à rappeler, de temps à autres, l'importance de son apport à l'art séquentiel du corpus anglo-saxon. L'élément significatif reste le même depuis le départ : la densité des cases. Le moindre plan profite d'une épaisseur conséquente dans les détails, qu'il s'agisse du nombre de coups de crayons, de la précision de l'encrage, ou de la variété des éléments présents à l'image. Dans les scènes de ville, sur une architecture qui ressemble finalement davantage à certains quartiers de Tokyo qu'à une métropole américaine, le dessin s'exprime. Des montagnes de détritus, une omniprésence des tags urbains, des câbles électriques, des mégots de cigarettes, des animaux, des figurants.

Darrow abandonne le désert avec plaisir pour cette opportunité de dessiner des scènes de foule surpeuplées. Et dans la foule, tout le monde a un tatouage, tout le monde a une garde-robe, tout le monde a son propre style. Les chats tapent des clopes, les devantures revendiquent des slogans précis, les pancartes ont du texte, des logos, des gribouilles. Impossible pour le dessinateur de ne pas remplir le moindre détail secondaire d'autres détails secondaires, et à chaque fois, rien ne paraît gratuit ou fortuit dans la mesure où cette énorme panoplie de trouvailles visuelles vient compléter le script et le sous-texte. La publicité pour la NRA est surreprésentée, les effigies trumpistes sont partout, les motifs récurrents (un "SS" qui reprend le logo des Schutzstaffel, le chiffre "69" présent un peu partout pour souligner l'omniprésence de la consommation racoleuse et du sexe dans cette nouvelle civilisation) s'empilent. On trouve des tacles à Fox News, à KFC, Fed Ex, Sprite, dans un grand choc entre la consommation des masses et la politisation du moindre encart urbain dans un monde dominé par une seule idéologie. La dépénalisation du cannabis passe aussi, en sous-texte, au détour d'une case, en croisant une page plus loin la crise des opiacées.

Généreux dans les designs, Darrow va aussi reprendre son amour sempiternel pour le bestiaire des crustacés marins, ou pour le gigantisme. Sa science des découpages se vit dans cette concentration d'action, de cases survoltées où chaque plan est un commentaire acerbe ou nonsensique du réel, dans des combats de plus en plus aériens et qui restent parfaitement cohérents sur le plan de la topographie, du mouvement des adversaires dans l'espace et de la signalétique urbaine. Et évidemment, les bagarres prennent longtemps. Très longtemps, en fait, tant que le dessinateur n'a pas épuisé son stock d'idées comiques ou n'a pas bouclé sur la performance qu'il espérait entreprendre. Une endurance prodigieuse, qui empile les chiens fumeurs, les sacs poubelles et les bâtiments délabrés, dans une maestria proprement dingue qui varie les échelles de plan, les postures et les arrêts sur image pour signifier de la puissance ou de la grâce des mandales présentées sur chaque planche. Autant chorégraphe que sociologue ou savant-fou, Geof Darrow attend la moindre baston comme un génie de guitare attend l'opportunité de se lancer dans un solo endiablé, et malgré le poids des ans, on n'arrive toujours pas à se lasser de cette folie visuelle proprement unique à ce dessinateur bien précis.

Bref, on pourrait en parler pendant longtemps, ou revenir case après case sur le génie de cette nouvelle débauche, mais à force, on finirait par se répéter. De fait, le Shaolin Cowboy compte désormais suffisamment d'albums au compteur pour ne plus avoir besoin de se présenter à chaque nouvelle réapparition. Cette fois, le personnage part visiter les Etats-Unis de la déliquescence morale et idéologique, pour permettre à la fiction de mettre à profit l'habituelle savate ravageuse qui forme son quotidien. Un album plus frontal sur le plan politique, mais qui ne varie pas ses habitudes sur le plan du dessin. C'est beau, c'est riche. Peut-être même trop riche, dans la mesure où la moindre illustration mériterait un arrêt sur image pour s'apprécier dans le détail, sans la pression de devoir passer à la case suivant. Et c'st drôle, oui, mais là-encore, peut-être un peu trop nihiliste dans son approche du gag de grand enfant pour se dévorer en une fois sans risquer de tomber dans la répétition de l'insulte raciste en roue libre. Alors, en résumé ? C'est punk. Et c'est entier. Il existe en définitive assez peu de comics à la hauteur du Shaolin Cowboy - et l'ennui, c'est que les seuls albums capables de lui tenir la dragée haute sont... les autres tomes de la série Shaolin Cowboy. Merci Darrow pour les travaux.

- Vous pouvez commander The Shaolin Cowboy : Pour une Poignée de Beaufs à ce lien !