Depuis quelques semaines, DC Comics entame la construction d'une nouvelle continuité. En s'inspirant de la tactique développée par Marvel au moment de la conception de l'univers Ultimate Comics, la concurrence compte développer son propre son propre segment parallèle : une cour de récréation à ciel ouvert pour les créateurs mandatés pour de nouvelles expériences, de nouvelles lectures, de nouvelles façons d'aborder les personnages du catalogue. Et lors des premières annonces, justement, beaucoup de gens avaient pu se poser la question : grand renouvellement, d'accord, mais avec des équipes créatives peut-être déjà trop installées, trop connues ou trop ancrées dans leurs codes et leurs manies d'écriture pour motiver un véritable vent de fraîcheur, comment résoudre la quadrature du cercle ? DC Comics avait besoin de vedettes pour motiver l'effet élévateur de ces nouveaux titres. Et dans le même temps, l'objectif était aussi de proposer quelque chose que personne n'aurait pu anticiper.

C'est vrai : l'éditeur est un habitué des mondes alternatifs (un département entier a été même consacré à cet exercice en interne). Or, pour réellement trancher avec les habitudes, pour imposer l'idée que les comics

DC Absolute ont quelque chose de vraiment différent à mettre sur la table, il aurait été logique que de nouvelles voix émergent pour incarner ce souffle neuf. Ca n'a pas été le cas : la compagnie a préféré miser sur des vétérans, en comptant certainement sur un degré de liberté supérieur aux comics du canon traditionnel pour stimuler ces figures connues du marché moderne, les inviter à pousser les personnages le plus loin possible de leur base traditionnelle.

Scott Snyder est un bon exemple à citer pour vanter les résultats de cette curieuse équation. Débarrassé de ses contraintes, libre de pouvoir enfin donner vie à sa lecture très personnelle de la chauve-souris, le scénariste s'est donné pour objectif

de prendre Batman à l'envers. Malgré ce que l'on peut penser du bonhomme ou de son parcours sur ce justicier en particulier, le constat est formel : celui-ci s'est visiblement engagé personnellement dans le projet, au point de prendre les présupposés traditionnel et les balancer par la fenêtre avec la férocité d'un lanceur de baseball.

Et Kelly Thompson alors ? Et Absolute Wonder Woman ? Admettons que l'effet de surprise n'est pas forcément le même, et que le contenu de cette critique se résume obligatoirement à une première impression. Qui pourra se confirmer ou s'infirmer d'ici les prochains numéros. Pour l'heure, le résultat se situe quelque part entre la facilité et l'effort réel. Comme souvent avec les projets qui assument de prendre un risque... sans trop se forcer.

La Mitrailleuse Thompson

Pour résumer, la différence la plus fondamentale de ce nouveau projet se résume à l'origine même de Wonder Woman : cette fois le personnage n'a pas été élevée sur Themyscira au milieu de ses sœurs du peuple des Amazones, mais aux enfers par la sorcière Circé. Le scénario nous explique que le peuple a été puni pour avoir défié les dieux, et considéré que l'enfant, qui représentait un danger potentiel pour le panthéon olympique, devait être écarté avant de devenir une menace. Circé a donc adopté Diana en la considérant comme sa fille, et en réalisant que cet enfant n'était pas qu'une simple mortelle comme les autres. Pour l'heure, on n'en sait pas beaucoup plus. Wonder Woman finira bien sûr par rejoindre le monde des humains et endossera son rôle traditionnel de bouclier protecteur contre les forces du mal. Avec cette fois, un talent de sorcière pour compléter l'arsenal. Et alors ?

Et alors, tout repose désormais sur un critère de sélection. Voire encore, d'adhérence personnelle à une certaine façon d'écrire et de comprendre les histoires. Absolute Wonder Woman #1 ressemble aux autres comics de la bibliographie de Kelly Thompson. On retrouve la panoplie complète des méthodes et des astuces qui ont permis à cette scénariste de gravir les échelons de l'industrie. En accord avec ses premiers succès : des personnages qui s'épanouissent dans l'humour et la voix intérieure, des dialogues qui misent sur l'efficacité de la réplique, des personnages accessibles avec leurs propres failles, et un refus général de regarder vers le haut pour rester à échelle humaine, pour forger le caractère, les dialogues, les interactions entre les différentes figures qui constellent ces quelques pages. Cette écriture, que l'on aura souvent associée à une certaine idée du "cool" (voire "du cool à la Marvel" pour le dire simplement), s'applique à l'essentiel des projets qui forment la bibliographie de la scénariste. C'est une façon de faire, une façon de voir les super-héros, rendus à des codes plus humains, plus ancrés dans le sol et plus légers, tout simplement. En n'oubliant pas les postures qui fracassent et les scènes d'action qui fortifient. Badaboum.

Pour voir plus loin, on pourrait même considérer que tout ceci s'étend à une habitude plus générale des comics modernes : de plus en plus souvent, pour les projets les plus en vue, cette écriture qui refuse de construire une relation interactive avec le lectorat. Avec des éléments implicites se retrouvent parfois propulsés au second plan. Le public n'a plus l'occasion de deviner, parce qu'on lui explique, qu'on lui communique directement un sentiment ou une impression au premier plan de ce qu'il est en train de découvrir. C'est le cas ici avec Circé et Apollon, mais on peut citer d'autres cas révélateurs.

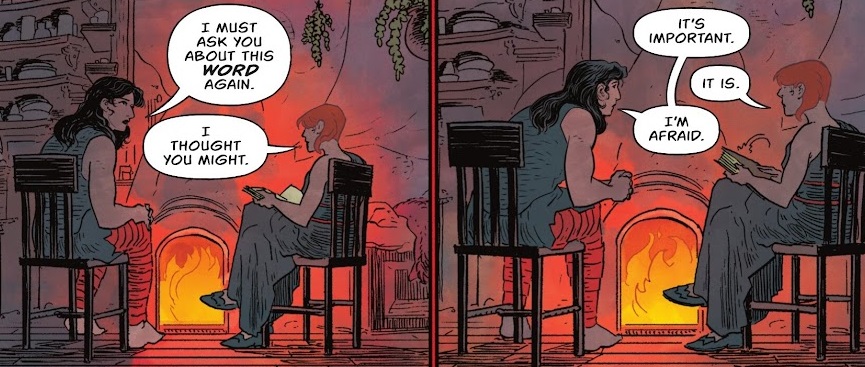

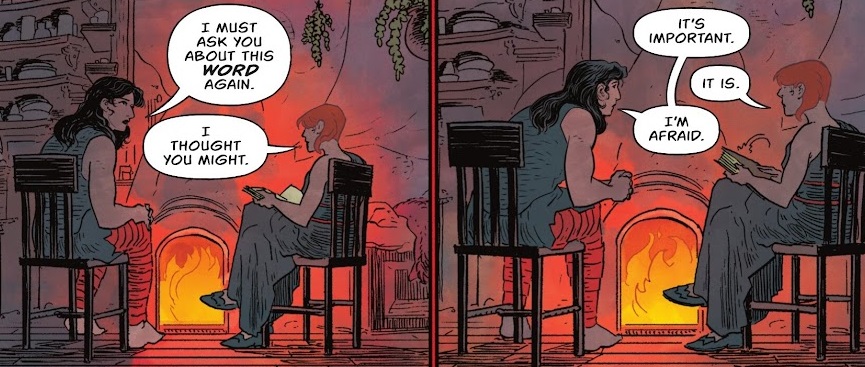

Prenez par exemple certains passages de la série Nightwing (au hasard, la lettre d'Alfred à Dick Grayson est un cas assez symptomatique) : souvent, pour véhiculer une émotion forte, comme le deuil ou l'amour paternel, Tom Taylor préfère s'en remettre à sa machine à écrire. En utilisant un style purement déclaratif qui repose globalement sur le texte. Le dessinateur peut accompagner ces paragraphes d'images fortes, tendres, émotives, mais l'expérience de lecture passe surtout par cette prose au premier plan, qui va littéralement mettre en mot une intention artistique. Tom King emprunte parfois ce même chemin, comme récemment sur Wonder Woman #9. Et c'est malheureux, mais l'alliance entre le scénario et le dessin en ressort souvent déséquilibrée - puisque le lecteur se retrouve coincé dans une posture passive. L'expressivité du scénario se résume à des mots, là où le dessinateur doit composer pour habiller cet effet sans avoir la place de guider le lecteur par le sens de lecture, le découpage, etc. C'est un peu le cas ici, mais comme souvent chez Kelly Thompson : ça n'annule pas l'effet produit, celui-ci est juste rendu à quelque chose de plus simple, de plus frontal, de moins organique ou naturel.

On pourrait résumer ça comme suit : l'écriture devient un exercice déclaratif plutôt qu'un exercice démonstratif. Comme pour éviter que l'intention se perde dans les pages, on la met en mots, on la communique, et on la placarde sur la planche. Chez l'autrice, le dialogue, la voix intérieure, l'écriture rythmique sont devenus des habitudes trop rigides pour être remis en question, même dans la perspective d'une nouvelle série capable de s'adresser à un nouveau lectorat potentiel. Le projet passe finalement pour une commande plus automatique que prévu : une maman sarcastique mais pleine d'amour, une fille devenue femme qui doit apprendre à faire ses premiers pas en solitaire avec ses maladresses et ses doutes, une adversité factice et artificielle, portée par cette déclaration d'intention qui laisse peu de place à l'interprétation ou à l'imperceptible. Voire à la recherche de découverte (et donc à la curiosité). C'est un exposé - on est loin de la radicalité d'Absolute Batman #1, finalement, dans lequel on pouvait tout de même sentir un rapport bien plus personnel du scénariste, une prise de risque largement supérieure, et un comics que l'on aurait effectivement pas pu produire dans le canon traditionnel ou dans le multivers classique des productions DC Comics. Rien de grave, puisque les résultats sont là, mais au moment de lancer une toute nouvelle marque, on aurait pu espérer un coup de pied plus net dans la fourmilière.

Absolute Diana Absolutely

Et effectivement, c'est dommage, mais pas forcément une critique frontale : encore une fois, tout ceci repose surtout sur la façon dont on aborde cette nouvelle continuité. Sur le papier, le numéro est même plutôt bon, avec quelques scènes réussies et une scénariste qui (et c'est rigolo) a su faire confiance à son dessinateur pour les quelques moments de silence. Ces passages embarquent un agréable sentiment de poésie, dans la quiétude d'un foyer chargé d'amour, où une sorcière connue pour son égoïsme et son rôle classique d'ennemie jurée abandonne ses manies d'autrefois pour élever avec amour une enfant qu'elle n'a pas désiré. Le renversement de perspective est plutôt intéressant, et on espère que Thompson a prévu d'en faire quelque chose : peut-être que le fait d'avoir reçu l'éducation d'une "super-méchante" va permettre à Diana d'embrasser un caractère plus frontal, plus bestial ou plus éloigné de son archétype traditionnel d'héroïne obnubilée par la bonté. Et : oui, ce serait curieux. Oui, ce serait inhabituel. Oui, il faudrait trouver un dosage pour éviter de tomber dans la caricature de l'esprit "pessimiste" de DC Comics. Mais encore une fois : c'est toute la consigne de cette nouvelle page blanche. Ne pas simplement reproduire les mêmes personnages en bougeant quelques éléments, mais bien produire des lectures fraîches et inattendues.

En ce sens, que l'on se rassure : Thompson a visiblement suffisamment bien compris l'aspect exceptionnel que l'on prête généralement à Wonder Woman pour laisser passer quelques scènes plutôt mignonnes. Lorsque Diana refuse de se laisser mordre par les créatures des enfers, au point d'adopter une sorte de petite ménagerie qui arpente le salon comme les chats et chiens du domicile, ou le sourire de Circée qui découvre les pouvoirs de sa fille. C'est tout le paradoxe : le numéro trouve son énergie dans ces moments de rien, avec ces pages de bandes horizontales presque silencieux qui décrivent sans vouloir le dire une éducation, un esprit familial, un amour avec une économie de mots et de moyens. A se demander pourquoi le numéro tient tellement au descriptif des cases de narration, ou à l'envie de rentrer pleine bourre dans la scène d'action automatique et prévisible : objectivement, ces passages auraient pu être remis à plus tard et n'apportent rien de réellement nouveau, en surplomb d'une entrée en matière qui aurait gagné à être plus intuitive, moins alourdie par l'éternel commentaire ou l'introduction d'un blockbuster immédiatement musclé.

De son côté, Hayden Sherman profite lui-aussi de ces quelques scènes pour exprimer tout son talent. Connu pour changer de style à chaque nouveau projet, celui-ci va cette fois se cantonner à ses habitudes strictes : des encrages épais, un goût pour le minimalisme, des détails pour habiller les décors en produisant ce même motif de rayures sur les éléments à l'arrière-plan. A se demander si l'artiste ne s'est pas un peu inspiré du travail de Daniel Warren Johnson pour produire sa Diana. Pas dans le sens graphique à proprement parler, dans la mesure où les deux esthétiques ne ressemblent pas forcément, mais dans l'envie de produire une héroïne qui paraît moins athlétique, moins élancée, avec des jambes de taille normale et une impression plus sauvage, plus bestiale que son équivalent dans le canon. Quelques idées de découpage viennent casser la routine, et on retrouve la désormais traditionnelle séquence de déplacement dans l'espace en plan fixe (une sorte de nouvelle manie des scènes d'action en comics en passe devenir un grand canon du répertoire). Graphiquement, le numéro est une réussite, même si encore une fois, il est un peu dommage d'avoir si peu d'éléments pour habiller les atmosphères et les effets. Mettons que l'équipe créative devra apprendre à mieux se connaître pour profiter au mieux de leurs propres forces et faiblesses. Là-encore, pourquoi avoir résumé l'essentiel du paysage à des ciels vides et une plage américaine sans intérêt lorsque l'on a un tel dessinateur dans son attirail ?

Quelques détails supplémentaires : pour l'interactivité, ou tout ce qui n'est pas dit explicitement, on apprécie de retrouver la ville de Gateway City, ancien bastion de Wonder Woman, pour cette nouvelle version. On apprécie aussi de voir l'héroïne encore bébé se débarrasser sans effort d'un serpent, en accord avec le mythe originel d'Heraclès, un sympathique clin d'œil aux mythes grecs. Mais si le constat général paraît amer, fiez vous (pour une fois) à la note : ce premier numéro est efficace, en accord avec la bibliographie d'une scénariste chevronnée qui a appris à flatter le public et à s'accorder les faveurs des amateurs du public des super-héros mainstream. En revanche, il tombe peut-être à contre-temps de ce que l'on pourrait espérer des séries Absolute : trop classique dans son approche ou trop introductif dans l'immédiat, une bonne série DC Elseworlds où l'on ne ressent pas forcément l'impression d'une Diana réellement transfigurée. C'était à prévoir : le fait d'avoir complètement modifié les origines invalide d'entrée la présence de certains personnages vedettes (et dont on ne doute pas qu'ils sont en chemin), l'effet ludique de comparaison se résume donc pour le moment à un costume et à un berceau.

Aussi, le fait d'avoir eu droit aux Wonder Woman : Dead Earth, Wonder Woman : Earth One et Wonder Woman : Year One (dans la série de Greg Rucka), ou à la façon dont DC Comics a longtemps eu du mal à accoucher d'une nouvelle voie pour le personnage au sortir de l'excellent volume de Brian Azzarello, impacte forcément cette perspective de grand renouveau. On était surpris de découvrir un Scott Snyder en grande forme sur Absolute Batman par effet de comparaison - quand on sort de la difficile période des Batman Metal, le comparatif est facilement enthousiasmant. A l'inverse, Diana est plutôt dans une bonne période depuis ces dix dernières années, et si on a bien envie de voir vers quoi Kelly Thompson compte nous emmener, on aurait pas été contre un titre à la Dead Earth sur le temps long pour cimenter cet effet de véritable vent de frais sur le personnage. Pour l'heure, le projet est une bonne production destinée aux fans de la scénariste, aux curieux(ses) et aux fans de chevaux squelettes qui volent. Mettons que ça ratisse large.

Absolute Wonder Woman #1 peine à reproduire la bonne impression laissée par Scott Snyder sur Batman. Pourquoi ? Parce que c'est un premier numéro. Les éléments manquent encore pour attester d'une réelle impression de renouvellement. Et aussi, parce que DC Comics a misé sur une nouveauté cosmétique : une fois qu'on a énuméré ce qui différence la Prime-Diana de l'Absolute-Diana, le comics reste écrit, pensé et compris comme une production finalement assez proche de ce que l'on peut déjà retrouver dans les kiosques de chez DC et Marvel. Peut-être que l'univers Absolute DC ne sera pas le laboratoire à folles expériences que certains rêvaient en secret, mais pour l'heure, les quelques idées posées dans cette introduction suffisent à motiver pour revenir d'ici les prochains numéros. En espérant maintenant que l'intrigue passe la seconde, et varie un peu dans la forme autant que dans le fond.