En l'espace de quelques années, le nom de Christopher Cantwell s'est invité dans le paysage de la bande-dessinée américaine, d'abord comme une étonnante curiosité en parallèle d'un exode des talents du cinéma et de la série télévisée vers l'industrie des comics, et puis, au fil des projets, comme un locataire permanent. A mesure que le scénariste produit, l'attrait de son principal véhicule publicitaire (à savoir, la série Halt & Catch Fire de la chaîne AMC) se disloque peu à peu de sa carte de visite, au profit de réussites plus contemporaines. Aujourd'hui, Cantwell n'est plus considéré comme un contributeur extérieur, venu s'amuser avec les gaufriers et les héros en collants, mais comme un auteur légitime. Au point de le rapprocher de cette génération de talents modernes de l'écriture de BDs, aux côtés de Ram V ou Mark Russell, un peu plus loin devant lui.

Il y a plus de vingt ans, Christopher Cantwell croisait un Kevin Feige encore débutant dans les couloirs de ce qui deviendra, plus tard, la colossale corporation Marvel Studios. Le bonhomme était alors en stage d'insertion sous la houlette de Christopher Yost, un autre scénariste à cheval sur plusieurs disciplines, considéré comme un des "consultants comics" de Hollywood, entre autres affiliations aux cultures de l'imaginaire à but consumériste. Cantwell empruntera un sentier différent. Alourdi par ses propres problématiques psychiques et une envie de foutre le feu à un système dans lequel il ne se retrouve pas. Hostile à cette vie bourgeoise des banlieues blanches américaines, à l'idée de transformer l'art en contenu de flux pour alimenter les comptes en banque de financiers qui n'entendent rien à l'intérêt utile de la création, le scénariste expliquera plusieurs fois détester les histoires qui flattent l'ego du spectateur sans lui poser de questions. Sans lui proposer un challenge, un aperçu de la négativité inhérente à cet environnement, où la consommation s'avale comme un shoot de morphine. Il blaguera même sur l'envie de reprendre la franchise The Mask, toujours avec Jim Carrey, mais en ramenant la violence et l'outrance morbide des comics de John Arcudi s'il en avait l'occasion.

Une partie de la pensée complexe de Cantwell s'était déjà présentée aux lecteurs avec la série She Could Fly - il expliquera alors avoir su canaliser sa négativité dans un format d'histoires volontairement bizarres, déroutantes, en prenant appui sur sa passion des films de David Lynch. Cette première incartade fut le produit d'une interaction fortuite avec la scénariste G. Willow Wilson, dont il admirait le travail. L'artiste le mettra en relation avec Karen Berger, qui décidera alors de l'accueillir dans la jeune collection Berger Books, un ensemble de projets supervisés par la fondatrice des éditions Vertigo au sein de Dark Horse. Le bonhomme put enfin caresser l'un de ses rêves de gosse biberonné à Spider-Man, The Mask, Bone, Spawn et aux X-Men : écrire des comics, sans se poser la question du budget ou de la faisabilité. Le hasard veut que Berger finira même par lui faciliter l'accès à Marvel, tout en se gardant sous la main l'idée d'un second projet, Everything, illustré par l'artiste I.N.J. Culbard.

Entre temps, Cantwell s'est déplacé sur Iron Man et Doctor Doom pour le compte de la Maison des Idées, et une petite partie de son travail a pu trouver son chemin vers les côtes françaises. Nicolas Beaujouan, directeur des éditions 404 Comics et admirateur notoire du coup de crayon de Culbard, édite le volume complet de la série Everything. L'occasion d'asseoir la reconversion aux arts séquentiels d'un scénariste talentueux, et de bonifier un catalogue exigeant qui monte, peu à peu, sa petite entreprise.

Everything (in Its Right Place)

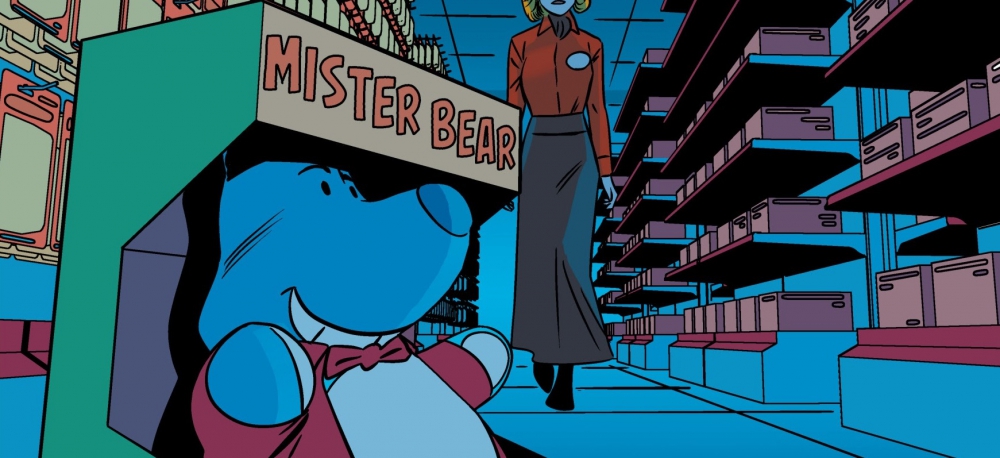

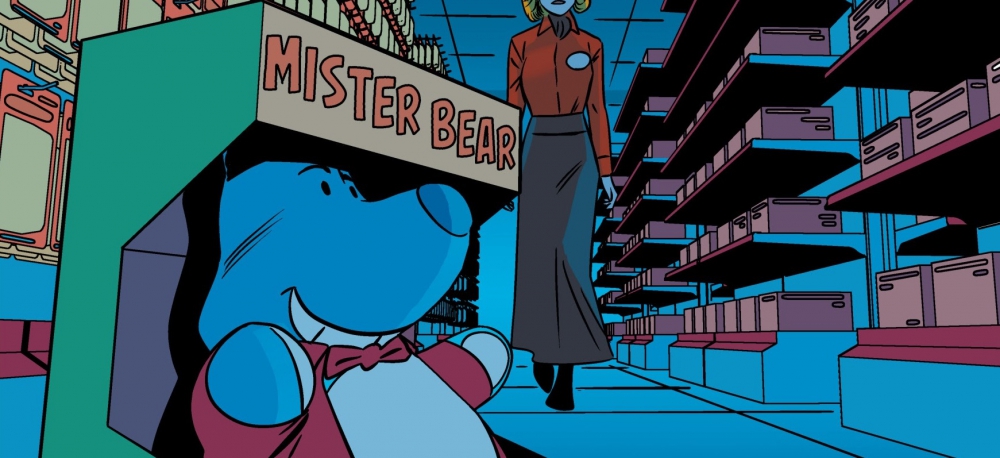

Le titre suit l'implantation dans une petite bourgade isolée des Etats-Unis, Holland, dans le Michigan, d'un des grands hypermarchés de la chaîne Everything. Parce que l'intrigue reste essentiellement basée sur un mystère à résoudre, il va être difficile de parler précisément des personnages et des tenants et aboutissants du scénario - ce qui n'a pas forcément d'intérêt de toutes façons, attendu que l'ensemble reste essentiellement symbolique. Parabole sur les géants de la grande distribution de la famille Wal-Mart (ou en France, des Leclerc et autres grosses structures qui peuplent les zones périphériques des métropoles), l'immense magasin repose en effet sur une promesse toute bête : vendre le bonheur. Dans un scénario en forme d'allégorie absurde, Cantwell et Culbard explorent la fascination des années 1980 pour les grands supermarchés américains, un mythe à part entière dans la doctrine capitaliste des Etats-Unis, marque d'une transition vers cette décennie du tout-consommation. Le scénariste va donc se frotter à cette idée, avec suffisamment de référents et d'idées pour rendre le tout perméable et digeste dans un format de science-fiction classique, en jouant sur les effets de style et le sentiment de curiosité naturelle du lecteur vers les fameuses "boîtes à mystère".

Après les années 1970 et les grandes périodes de récessions imposées par la crise de l'énergie, la nation toute entière se réveille sous les rayons de soleil de l'écran de télé', aux portes de la présidence Ronald Reagan, d'une Amérique bien portante et bien pensante où la ruralité se connecte à l'esprit industriel des grandes villes par ce réseau ferré de grands magasins représentant d'authentiques structures de cohésion au rêve américain. A l'époque, dans le monde réel, les hypermarchés achètent d'énormes zones de terrain pour bâtir les fameux "Supercenters", dans l'idée d'agglomérer au même endroit tout un tas de service autour du poumon économique de l'hypermarché - depuis les centres de photos aux salles de jeu et d'aérobic, les pharmacies et les boutiques spécialisées, un modèle qui n'a pas spécialement disparu des deux côtés de l'Atlantique. Ce n'est pas un hasard si l'ignoble Wonder Woman 1984 s'ouvre sur une bagarre dans un de ces grands centres : cet environnement représente à lui-seul toute une époque, et toute une conception de la frénésie des Etats-Unis à l'aube d'une nouvelle génération.

Cantwell positionne son histoire pendant la présidence de Jimmy Carter, encore appesantie par le poids des chocs pétroliers, et place dans son histoire quelques restes de la génération précédente. Des références au Vietnam ou aux complotistes de l'après Nixon, via une galerie de portraits qui emprunte énormément à la série Twin Peaks (avec d'authentiques morceaux de Blue Velvet en bonus), à la fois dans la construction de ces individualités au coeur d'une ville traversée par un secret, et dans l'esthétique fascinée de l'étrange qui occupe le gros de la filmographie de David Lynch.

Les références pourraient même aller se terrer ailleurs. Dans l'usage de fausses publicités, où d'une incitation à la consommation presque subliminale, le titre évoque aussi le They Live de John Carpenter. Très vite, le secret qu'abrite Everything et les manigances à l'origine de son envie de rendre les gens heureux par l'achat évoquent évidemment Le Bazaar de l'Epouvante, ou Bazaar, un long-métrage et un roman de Stephen King présentant là-encore la destruction d'une petite communauté par une fièvre à l'achat causée par le diable en personne - difficile de faire allégorie plus explicite.

Paradoxalement, le thème a également été couvert en prenant des références comparables dans un épisode de South Park sur l'arrivée en ville d'un Wal-Mart, et on pourrait même s'amuser à trouver, dans cette peinture ironique et dégingandée d'une trame à la David Lynch prise sous un angle qui assume cette esthétique des années 1980 lourdes en notes de synthétiseur sourdes et en éclairages aux néons d'autres héritiers du cinéma de ce grand metteur en scène, Quentin Dupieux ou Bertrand Mandico, en moins drôle d'un côté et en moins surréaliste de l'autre. Encore que, Cantwell s'amuse manifestement avec cette quête de sens qui occupe le lecteur pendant une grosse partie du premier volume en cassant le quatrième mur au moment d'évoquer la résolution d'un Rubik's Cube : le scénariste fait dire à l'un de ses personnages que le but n'est pas forcément de solutionner l'énigme, mais de s'amuser à essayer.

Everything, Everywhere, All At Once

Le scénario d'Everything fonctionne effectivement comme une boîte à mystère. Après l'implantation du magasin, les cadavres s'empilent, les employés commencent eux mêmes à remarquer que la petite ville de Holland ne réagit pas comme les autres, et un petit tissu de complot commence à se mettre en place autour de quelques unes des figures secondaires. Les trois personnages qui tiennent lieu de protagonistes à l'histoire de Cantwell - Lori, une jeune femme atteinte d'une tumeur au cerveau, passablement dépressive et cherchant à échapper à l'intrigue en place ; Friendly, le gérant de la ville dont la maison est infestée de fourmis et qui fantasme une relation charnelle avec la gérante du magasin ; et Shirley, la gérante en question, qui commence elle-aussi à se poser des questions sur son rôle au sein de l'entreprise - suivent leurs trajectoires éclatées dans une variation perpétuelle de points de vue qui permet d'aligner quelques moments de vie.

Des personnages fouillés, avec leurs propres angoisses, leurs moments de doute, leurs aspirations sexuelles éventuelles, dans des scènes intimes ou brutales qui cultivent le mystère en restant proches des points de vue individuels et isolés, sans tomber dans le piège du puzzle fonctionnel qui forcerait les unes et les autres à s'insérer dans un schéma d'histoire programmé. Certaines scènes ont même peu d'importance au regard de l'intrigue générale, et servent surtout à vivre cette histoire par les yeux d'un individu paumé dans cette grande fresque, comme le lecteur lui-même. Certaines autres sont autant de moments récupérés par Culbard pour s'amuser, avec les plans, les couleurs, les découpages. Des atmosphères exceptionnelles, qui jouent sur le contraste d'un dessin en apparence simpliste, à mi-chemin entre l'amour du dessinateur pour la ligne claire et son talent de metteur en scène "comics", superbement rythmés dans l'usage des silences, des variations de tempo et du mystère flottant. Les couleurs servent généralement de basculement, entre le quotidien normal et les moments d'angoisse surréalistes, à l'image d'une séquence où Friendly s'adresse à ses enfants sur une tonalité rose étouffante, aux portes de la folie.

Cet usage passe par autant d'effets de dégradés où les éclairages dans les cases jouent leur rôle à plein : la lumière bleutée de l'écran de télévision qui envahit la pièce et enrobe les personnages, contre de simples couleurs pleines qui s'arrêtent aux contours des silhouettes dans les scènes plus normales. Chaque instance de lumière projetée a un sens dans le passage du naturalisme de la petite ville à l'absurde anormalité de ce que représente Everything, de la même façon que l'effet granuleux des séquences de publicité ou des moments où les personnages paraissent perdre pied avec la réalité. Le trait dépouillé de Culbard permet aussi de faire passer cette esthétique rétro', comme une BD sortie d'outre-tombe dans la veine d'autres pillages nostalgiques des années 1980, mais cette fois prise en sens inverse comme une déconstruction de ce pourquoi on a tendance à idolâtrer cette décennie du vide.

Puisque si Everything représente un tout, Cantwell estime de son côté que le consumérisme ne représente rien, et surtout pas le bonheur. Le dessinateur a aussi l'avantage de faire passer la pilule sur certaines idées de scénario plus loufoques, lorsque le scénariste décide d'aller dans le très anormalement kitsch pour boucler son intrigue.

Everything I Do (It's All For You)

BD d'atmosphère, BD d'ambiance, Everything marche comme une digestion intelligente de tout un tas de grands référents d'hier, appliqués à la logique d'un auteur cherchant à creuser son propre sillon sur le marché indépendant. La critique des hypermarchés a ici moins d'intérêt dans ce qu'elle dit de l'exemple précis de Wal-Mart et de ses clones contemporains que de l'idéal tout bête qui a mené les Etats-Unis, et les peuples des sociétés occidentales en général, à suivre un modèle particulier de société, tourné vers la pub, tourné vers le progrès, et tourné vers un idéal qui vise à faire du bonheur un produit de consommation comme les autres. Le bouquin n'a pas forcément l'allure d'un coup de gueule : l'histoire est parfaitement perméable à celles et ceux qui rechercheraient un palliatif séquentiel à Twin Peaks, sans forcément chercher le sens profond. Pour le plaisir de remplir un puzzle ou de suivre un bon vieux polar avec le plaisir du suspense, du mystère et de découvrir à la fin pourquoi les méchants sont si méchants. Sur le plan plastique, l'histoire est bien narrée, les personnages intéressants, le dessin agréable et généreux et l'ensemble suffisamment bien mené pour être dévoré d'une traite.

Pour aller plus loin, il sera intéressant de savoir que Cantwell aurait pu privilégier une piste plus sombre, plus Bazaar, plus épouvante, si Karen Berger ne lui avait pas conseillé de jouer sur la corde de l'agréable et du rond pour nuancer l'accueil de cette critique ironique du capitalisme de masse. Et c'est là-dessus qu'Everything devient plus intéressant. On peut s'amuser à prendre le projet comme une bonne BD, appeler aux spectateurs d'Halt & Catch Fire et leur dire "regardez le bouquin !" et s'arrêter là, ou considérer qu'on a entre les pattes la nouveauté d'un scénariste qu'il sera intéressant de suivre en comics d'ici les prochaines années. De ce point de vue, si Cantwell décide effectivement de se faire une place durable dans notre petite industrie de papier, d'encre et de carton, l'évolution ou de son travail ou de son message est plutôt intéressante. Moins coléreuse et violente que son The Mask, moins ouvertement anormale et personnelle que She Could Fly, l'intrigue d'Everything représente un pallier intéressant dans cette satire absurde du grand capital matérialisé sous la forme d'un scénario qui tape dans l'horreur et la science-fiction avec une nonchalance qu'on mettra sur le compte du second degré volontaire.

Puisque, pour celles et ceux qui auraient envie de creuser le profil du bonhomme, Cantwell se présente lui-même comme un coléreux qui voit le mal partout. A son échelle, pour le cinéma, pour les séries télévisées, et même pour les comics au vu de son immense passion pour le médium, il serait difficile de ne pas rapprocher cette critique du capital malfaisant des secteurs dans lequel l'auteur a eu l'opportunité de faire son trou. Au point même de se demander si Marshall Gooder, le patron d'Everything, un simple marchand d'ours en peluches bien intentionné qui espérait convier un peu de bonheur dans un monde de brutes peuplé de destruction avec ses petits animaux souriants, et qui deviendra finalement le patron d'une entreprise dictatoriale qui vend le bonheur de gré ou de force, ne serait pas une critique acide de l'héritage de Walt Disney au présent. Si toute cette parure empruntée à Lynch, Carpenter, King ou Philip K. Dick ne serait pas qu'un agréable vernis pour dissimuler un authentique propos, qui irait plus loin qu'un appel à respecter les petits patelins paisibles qui n'avaient rien demandé, pour cibler plus loin, plus fort. Les prochaines années de sa carrière en bande-dessinée devraient nous en dire plus. Pour l'heure, on se contentera d'un bien chouette bouquin à mettre sur l'étagère.

Dans les reproches cosmétiques, on pourra toutefois noter que le jeu de la traduction et des doubles-sens (depuis le nom des personnages, "Gooder" = mieux que bien, "Friendly" = amical) se paume en partie dans la traduction française, où l'usage du "Everything" est en partie sauvé par un jeu d'astérisques fourni par les équipes de 404. Du reste, aux côtés de Big Girls ou de We Live, l'éditeur commence à se constituer un petit socle d'oeuvres contestataires. Voulu ou non, le fait est que pour le travail de fab', pour la qualité des auteurs invités à rejoindre l'offre des comics disponibles en VF, on salue le travail accompli. Everything, superbe petite histoire empruntée aux géants d'autrefois, n'aurait probablement pas eu la même saveur sans cette alliance des puissances : un scénariste débutant (dans les comics) avec des tas de choses à dire et un certain talent pour le rythme, la construction de ses intrigues au plus près de ses personnages et un goût pour le surréalisme qui transforment un motif bateau en labyrinthe aguicheur ; un dessinateur invraisemblablement sous-estimé - la faute à son minimalisme - tant dans les découpages, l'expressivité de ses protagonistes et son talent exceptionnel pour l'usage des couleurs ; et Karen Berger, une éditrice hors pair à qui la BD des Etats-Unis doit décidément bien des choses. Il fait bon lire de l'indé' en 2022.